Die römische Villa bei Weingarten

Einladungs-Programm - Geburtstag Winckelmann - Exemplar Reinartz, Pfr.

Die

römische Villa bei Weingarten

Einladungs-Programm

zu der am

Geburtstage

Winckelmann's

den 9. December 1851

stattfindenden

Generalversammlung

des

Vereines von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Herausgegeben

vom

Vorstande des Vereines.

(Hiebei eine

lithographirte Tafel.)

Bonn,

1851

Gedruckt auf Kosten des

Vereins

- Etwa drei Viertelmeilen südlich von Euskirchen an der Chaussée, welche von Cöln über Brühl und Euskirchen nach Münstereifel führt, liegt das kleine Dorf Weingarten, in dessen unmittelbarer Nähe zuerst im Jahre 1839 und sodann in diesem Herbst sehr antiquarische Entdeckungen gemacht worden sind. Das Dörfchen selbst und der Ort der neuesten Funde liegt mitten in einem Bezirk, den man auf weite Strecken ringsum als klassischen Boden bezeichnen kann, der bereits manche wichtige Denkmäler römischen Lebens geliefert hat, und deren noch eine nicht geringe Zahl für die Zukunft zu versprechen scheint, namentlich, falls es gelingen sollte, Ausgrabungen und Nachforschungen in ausgedehnterem Masse vorzunehmen, als dies bisher geschehen ist.

-

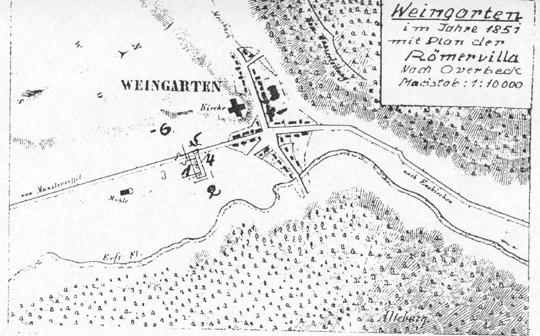

Wenn ich den Boden ringsum als klassischen bezeichnet habe, so wird ein Blick auf die Karte der Gegend zusammen mit den folgenden Notizen genügen, um dies zu belegen.

- Kaum 1 ¾ Meilen von dem Orte unserer Ausgrabungen entfernt liegt Zülpich, das römische Tolbiacum, ein Centralpunkt der wichtigsten inschriftlichen Funde. Das königlich. Museum vaterländ. Alterthümer hat aus Zülpich nicht weniger als 13 Inschriftsteine, von welchen 7 den veteranehischen Müttern, einer den campanehischen, einer den aufanischen, einer den etterahenischen (?) Müttern gewidmet ist, während ein elfter Stein den häuslichen Junonen, ein zwölfter der Göttin Unucsalla und der dreizehnte den Quadrubierinen heilig ist. 1). Gewiss bemerkenswerth ist es, dass diese sämmtlichen Steine friedlichen, ländlichen und häuslichen Gottheiten gewidmet sind, und dass auf keinem einzigen ein Legionssoldat als Widmender erscheint, während in dem den häuslichen Junonen gewidmeten Steine (Nro. 134.) die Bewohner eines Dorfes oder Fleckens (vicus; vicani) als Widmende erscheinen; ein Fingerzeig mehr für den ländlichen Anbau jener Eifelgegend. - Anticaglien, namentlich kleine Geräthe von Bronze sind in Menge aus Zülpich in unser Museum gekommen.

-

- Einen zweiten unerschöpflichen Fundort vielfältiger, römischer Alterthümer bietet der s.g. Kaiserstein bei dem Dorfe Billig 1 1/3

- Meilen von Zülpich, etwa ½ Meile von Euskirchen entfernt. Namentlich römische Münzen (Silber wie Erz) finden sich in solcher Menge, dass nach jedem stärkeren Regen die Kinder des Dorfes auf dem Hügel reichliche Ernte halten können. Aber die funde sind nicht auf Münzen beschränkt; auch Thongeschirre, Fibulare und andere Geräthe haben sich vielfach gefunden, und ein inschriftliches Denkmal eines nach unglücklichem Feldzug (parum felix militia) in Billig begrabenen Soldaten, welches unser Museum bewahrt (Nro. 92.), läßt noch weitere epigraphische Ausbeute einer hoffentlich bald anzustellenden Ausgrabung erwarten. -

-

- Aber auch in der unmittelbaren Nähe unseres Weingarten, bei dem kaum 10 Minuten Wegs entfernten Dorf Rheder hat der Boden viele und interessante römische Reste hergegeben; ausser Münzen und einer kleinen Collection verschiedener Anticaglien von Bronze, Eisen, Knochen, Thon und Glas, welche in unser Museum geliefert wurden, haben wir daher einen dem Jupiter optimus maximus und dem Ortsgenius gewidmeten Stein (Nr. 15.), einen anderen, welcher den aufanischen Müttern geheiligt ist (Nro. 3.), einen Grabstein mit vortrefflich gehauener Inschrift (Nro. 112.), und das merkwürdigste aller dieser Denkmäler das Relief der Hesione (Nro. 32.) welches im IX. Hefte der Jahrbücher unseres Vereines Taf. II. Nro. 1. abgebildet, und daselbst S. 143 von Urlichs besprochen ist. Obgleich nur von geringem Material, von rothem (buntem) Sandstein, und obgleich stark beschädigt, ist der 1’13’’ hohe Oberkörper der an den Felsen geschmiedeten Heroine von einer so überraschend geistvollen und edlen Composition und von so vortrefflichen Formen, ist ferner der Gesichtsausdruck des leise nach rechts gesenkten Köpchens so sprechend, so fein, dass dieses Kunstwerk von nicht gar vielen Sculpturwerken der römischen Epoche unseres Rheinlandes übertroffen werden dürfte.

-

- Einen weiteren Beleg meiner Behauptung bietet das kaum ¾ Stunden westlich von Weingarten und Rheder gelegene Gut “Haus Zievel”, auf dessen einem Acker, gemäss der Aussage des Besitzers, des Herrn Krewel, den ich in Weingarten kennen lernte, die Fundamente einer römischen Villa mit Hypokausten und einer Wasserleitung, sowie ein Pfeilerfundament der sogleich zu erwähnenden, grossen Wasserleitung sich findet. Wenn letzteres nun auch einstweilen zweifelhaft bleiben muss, bis der Zug jener Wasserleitung genauer, als bisher, verfolgt ist, so ist doch nicht der leiseste Grund vorhanden, an der Existenz jener, mir in manchen Details geschilderten Substructionen einer Villa zu zweifeln.

-

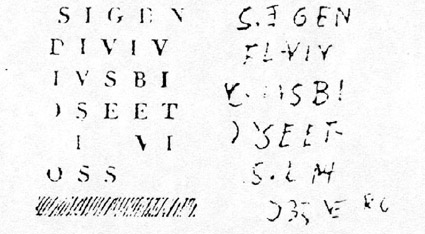

- Weingarten selbst bot ausser

der Villa noch andere Reste des römischen Alterthums. Auf

den Aeckern werden nicht selten Münzen gefunden (einige

schöne Hadriane und Traiane in Silber, sodann eine Reihe von

Kupfermünzen von Postumus, Mammäa, Constantin,

Arcadiius u.A. besitzt der Herr Beigeordnete); einige

Bronzenadeln und einige Scherben von terra sigillata mit Blättern

einer Wasserpflanze sind im Umkreise der Villa selbst

ausgegraben. In die Mauern der Kirche, namentlich des Thurms und

der südwestlichen Ecke, sind mehrere Steine eingemauert, von

denen kein Mensch, der sie gesehen hat, zweifeln kann, dass sie

römische Inschriftsteine sind, welche mit der Schrift nach

innen oder nach unten eingemauert sind. 2) Nur ein

einziger halber Inschriftstein ist mit der Schrift nach aussen,

liegend eingelassen. Ich copirte folgende

Zeilen:

SIGEN

DIVIV

IVSBI

DSEET

I VI

OSS -

-

Die zweite Hälfte dieses Steines, mit dem Anfang der Zeilen, ist unmittelbar über diesem jedoch mit der Inschrift nach oben oder nach unten eingemauert. So Weniges nun auch aus den oben gegebenen Zügen sich herauslesen lässt, (nur dass es eine Votivinschrift gewesen, zeigt sich aus dem [pr]o se et [suis] der 4. Zeile, während in den nicht ganz sicheren, kleineren Buchstaben der letzten Zeile: oss vielleicht die Angabe eines Conulats (coss., conuslibus) steckt), so ist doch durch sie die Existenz von Inschriften evident gemacht, und die Annahme, dass auch die anderen Sandsteine Inschriften haben, unterstützt. -

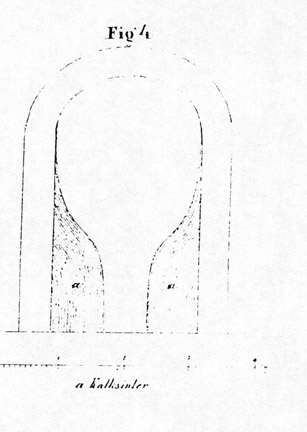

- Alle diese wichtigen Anzeichen römischer Reste der ganzen Gegend, - welche sich unzweifelhaft bedeutend vermehren lassen würden, falls man die Gegend bereisend, ausführlichere Erkundigungen einzöge, als dies mir bei vielfach beschränkter Zeit und dem ungewöhnlich schlechten Wetter dieses Herbstes bisher möglich war, - alle diese zerstreuten Anzeichen werden gewissermassen zusammengehalten durch die grosse, römische Wasserleitung, welche bei Weingarten an 4 Stellen des westlich liegenden Hügels zu Tage tritt, und in südwestlicher Richtung durch Ingenieurofficiere auf eine Strecke von etwa 3 Stunden bis Katzvey verfolgt ist 3). Ueber diese Wasserleitung, vn der ich auf der Tafel unter Nro. 4 einen genauen Durchschnitt habe zeichnen lassen, ausführlicher zu reden, ist hier nicht der Ort, ich erwähne nur, dass mir vielfach Zweifel ausgesprochen sind, ob diese Leitung wirklich, wie man gewöhnlich annimmt, nach Cöln geführt habe, was auf hypsometrische Schwierigkeiten stossen soll, oder ob sie nicht vielleicht mehr locale Bestimmung gehabt habe. Auch in Bezug auf die Qualität des Wassers, welches in der verhältnissmässig kurzen Zeit, die wir für das Bestehen der Wasserleitung annehmen dürfen, eine bis über 9 ‘’ starke Lage von Kalksinter (s. Fig. 4.) abgesetzt hat, und namentlich in Bezug darauf, ob dasselbe bei einem so starken Kalkgehalt und bei einer so weiten Leitung in geringer Tiefe unter der Bodenfläche die Bedingungen erfüllt haben kann, die wir (und noch mehr als wir die alten Römer) an gutes Trinkwasser stellen, ist Zweifel rege und die Frage aufgestellt worden, ob das Wasser nicht vielmehr zu Bädern bestimmt gewesen sei. Auf alle dies Zweifel wird erst durch eine genauere Erforschung des Zuges der Wasserleitung zu antworten sein, welche beim Beginn des Frühjahres angestellt, und deren Resultat in den Jahrbüchern mitgetheilt werden soll. Hier sei einstweilen der Wasserleitung mit dieser Erwähnung genug gethan, wir wenden uns nach dieser einleitenden Uebersicht der vielfach antiquarisch wichtigen Punkte der Umgegend zu unseren Ausgrabungen selbst.

-

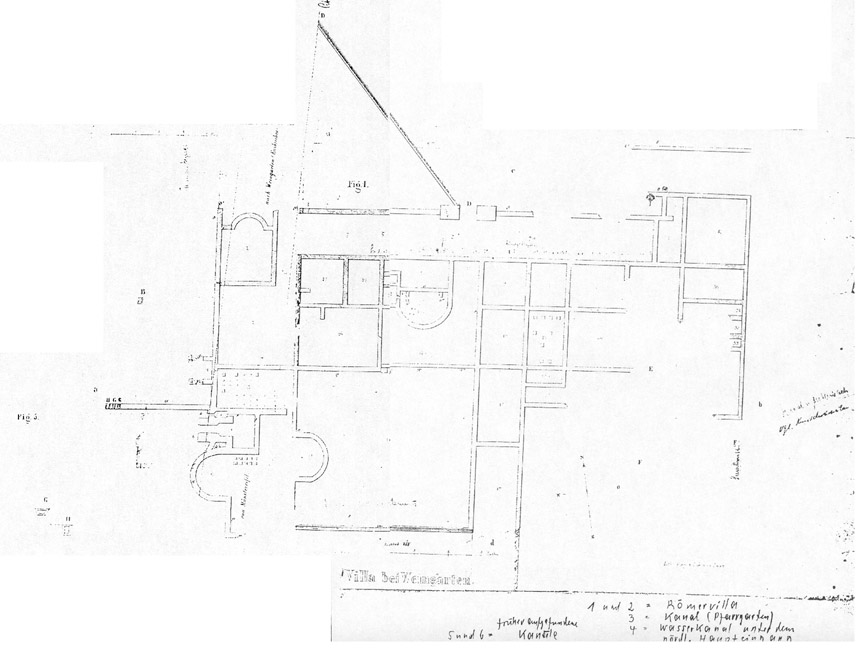

- Dieselben wurden im Jahre 1839 begonnen, und zwar, als die Chaussee von Euskirchen nach Münstereifel bei Weingarten fortgeführt werden sollte. Es wurden damals die mit 1 - 6 bezeichneten Gemächer aufgedeckt, und zwar verfolgte man den Zug der Mauern so weit, wie sie auf dem beiliegenden Plane von rechts nach links schraffirt erscheinen: ausserdem fand man das mit A bezeichnete Stück der schräge gegen den Zug der Chaussee einfallenden, neuerdings bei B und C in ihrer Fortsetzung wieder aufgefundenen Wasserleitung, welche mit der D-D bezeichneten, ebenfalls in diesem Herbst aufgedeckten, in das Gebäude sich erstreckenden Leitung in Zusammenhang zu stehen scheint 4). In dem grössten Gemach 2. fand man einen Mosaikfussboden, dessen Reste in unser Museum als Geschenk der königl. Regierung in Cöln kamen, und auf der Tafel unter Nro. 3. abgebildet sind. ausserdem waren die Wände sowohl dieses wie des Gemaches 1, mit vortrefflich polirten Marmorplatten von verschiedener Farbe bekleidet. Die königl. Regierung in Cöln fragte damals in Berlin an, ob und wie die Erhaltung eines so bedeutenden, antiquarischen Fundes möglich zu machen sei, erhielt aber als Antwort den gemessenen Befehl, sofort den Strassenbau, unbekümmert um die dadurch nothwendig zu zerstörenden Mauerreste fortzuführen, so dass Nichts übrig blieb, als, nach Aushebung der Mosaikreste, den Fund theilweise zu zerstören und im Ganzen durch die Strasse zu verdecken 5). - Von 1839 bis in den Herbst dieses Jahres ruhten die Ausgrabungen, obwohl die Verkümmerung der Pflanzungen östlich von der Chaussee ein deutliches Anzeichen waren, dass das mauerwerk sich unter den Aeckern und Feldern noch beträchtlich weithin, dicht unter der Oberfläche des Bodens fortsetze. Dem wissenschaftlichen Eifer des Hrn. v. Möller, Präsidenten der königl. Regierung in Cöln, verdanken wir die Wiederaufnahme der Ausgrabungen um die Mitte Octobers, durch welche das früher hier gestandene römische Gebäude in einem Umfang und einer Mannigfaltigkeit seiner Gemächer zum Vorschein kam, welche es möglich macht, dasselbe der grossen Jagdvilla zu Fliessem wenigstens einigermassen an die Seite zu stellen 6). Das Gebäude erstreckt sich nämlich in seiner Gesammtheit in der Richtung a-b des Planes circa 18 Ruthen = 216 rhein. Fuss, wobei bemerkt werden muss, dass, während über den Punkt b hinaus nach Osten, wo ziemlich nahe der Mühlenbach vorbeifliesst und das Terrain, nach dem Erftbach geneigt, sumpfig zu werden anfängt, trotz verschiedener Versuchsgräben keine Spur von Mauerwerk gefunden wurde, so dass wir hier eine äusserste Grenze annehmen müssen: die nach Westen so weit,wie gegraben worden, sich fortsetzende mauer a; so wie die früher aufgedeckten Maueransätze ß und y auf eine grössere Ausdehnung nach dieser Seite hin, bis etwa zum Rande des Hügels, auf welchem die Kirche liegt 7), schliessen lassen. In der Richtung c - d hat das Gebäude eine Ausdehnung von 12 Ruthen = 144 rh. Fuss, und auch in dieser Richtung ist bei d die äusserste Grenze nicht erreicht (wohl aber ein Grundstück, dessen Besitzer keine Ausgrabung zulassen will); dies ist schon aus der Lage des Hofes 14 klar, und ausserdem wird berichtet, dass vor Jahren der Besitzer des erwähnten Grundstückes ein nischenförmig abgeschlossenes Gemach und anstossende Mauern gefunden hat, was auf eine fernere Ausdehnung des Gebäudes nach dieser Seite um mindestens 4-5 Ruthen schliessen lässt. Dasselbe bedeckt in der Gesammtheit der aufgegrabenen Theile einen Flächenraum von wenigstens 216 [] Ruthen 8). - Die Ausgrabungen mussten nun bei den beschränkten Geldmitteln, welche disponibel gemacht werden konnten, so beschafft werden, dass man, dem Zug der Mauern folgend, den 6’’ - 11’’ über denselben erhöhten Boden wegschaufelte, und in das Innere der Gemächer warf. Nur an einzelnen, unten zu erwähnenden Stellen wurde der aufgeschüttete Grund aus den Gemächern entfernt, und der Fussboden in einer Tiefe von 1 ½ - 2’ bloss gelegt. Dass hierdurch die Uebersicht über den inneren Zusammenhang der Gemächer nicht unwesentlich erschwert, ja zum Theil unmöglich gemacht ist, brauche ich wohl kaum zu erinnern, um Verzeihung zu finden, wenn ich nur wenige Punkte ihrer ursprünglichen Bestimmung nach mit einiger Sicherheit benennen kann 9). Schon die erste Frage, welche man sich über das Gebäude stellt, nämlich diejenige in Bezug auf seine Orientierung und die Lage seiner Fronten oder Facaden, lässt sich kaum mit Sicherheit beantworten. Fogende Umstände aber verdienen hier Erwägung und führen auf den Schluss, dass die Hauptfront gegen Norden gewendet gewesen sein mag. Rechts und links von dem mit 8 bezeichneten 6’ breiten Raum stehen zwei starke Pfeilerfundamente, die einzigen, welche entdeckt worden sind: innerhalb dieser Pfeiler scheint der Raum 7 ein gepflasterter Hof gewesen zu sein, wenigstens ist Pflasterung zwischen den punktirten, mit ? bezeichneten Linien, wenig unter der Bodenfläche aufgedeckt worden 10). Ausserhalb dieser Pfeiler und der sich an dieselben anschliessenden Mauer d findet sich ausser dem kleinen Gemach ß, und dessen Mauerfortsätzen ß nur noch die mit ß bezeichnete, völlig isoliert stehende Mauer, welche nicht weiter als bis zum punkte ß’’, bei Aufgrabung des Canales D-D nicht wieder gefunden ist. Ebenso ist auf der anderen Seite der Strasse, bei mehrfachen Durchgrabungen bis zum Canal B keine über ß weit hinausgehende Mauer als Fortsetzung des früher aufgedeckten Mauerrestes J gefunden worden. Dies erwogen, scheint sich zu ergeben, dass die Mauer 9 die Frontmauer mit dem Thore 8 gewesen ist, welche dann zu beiden Seiten von einzelnen, vorspringenden Theilen des Gebäudes flankirt gewesen, ähnlich wie bei der Jagdvilla zu Fliessem der Gewölbgang 62 durch die vorspringenden Räumlichkeiten 63-65 rechts und 57-61 links flankirt ist. Ob auch bei unserer Villa der Raum 7 und 7a überwölbt gewesen, wie dies mit Wahrscheinlichkeit für die Fliessemer Villa von Schmidt S. 17. für den Raum 62 angenommen wird, muss bis zu später etwa zu machenden Entdeckungen fernerer Pfeiler dahingestellt bleiben.

- Treten wir durch den Eingang 8 auf den gepflasterten Platz 7 und wenden uns rechts, so gelangen wir zwischen den Endpunkten der Mauern 9 bei 9’ und ? -x ? 11) zunächst in den Gang 2a von 7’ Breite, der uns in das Gemach 2, das grösste des ganzen Baues führt. (nachdem mir vorliegenden Plane hat dasselbe 27x28’ ins Gevierte). In diesem Gemach fand sich der unter Nr. 3. der Tafel gezeichnete Mosaikfussboden: es scheint also das vorzüglichste und prachtvollste Zimmer gewesen zu sein, und mag seine Fenster nach Westen gehabt haben. Zu dieser Annahme stimmt es, dass man bei den neuerlichen Ausgrabungen im Bereiche dieses Gemaches nur auf den Canal B. aber auf kein an diesem Punkte weiter nach aussen liegendes Mauerwerk gestossen ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach hing das 18’ im Quadrath grosse, nach Norden mit einer Nische versehene Gemach, durch eine Thür mit diesem Saale zusammen, und die Vermuthung liegt nahe, dass wir hier die Sommerwohnungen der Familie anzunehmen haben, welche, ohne den Heizapparat andere Gemächer, und gegen die Sonnenstrahlen von Süden geschützt, von Westen her von der milderen Abendsonne beleuchtet wurden. 12). Neben dem grossen Saale 2 liegt das vielleicht heizbare Gemach 3, zu welchem die Feuerstelle 5a zu gehören scheint, obwohl auf dem Plane nur zwei Canäle x und y aus dieser Feuerstelle führend angegeben sind. Freilich ist es immerhin möglich, dass ausser Gemach 3 nicht zum Heizen bestimmt gewesen, sondern dass die auf dem Plane angegebenen Thonsäulchen nur dazu gesetzt waren, um den darüber gelegten oberen Fussboden, der vielleicht auch mit Mosaik geschmückt gewesen ist, durch steten Luftzug unter demselben trocken zu halten, wie dies bei dem Gemach 44 der Fliessemer Villa der Fall ist 13). An dies Gemach und an dasjenige Nro. 2. stösst der zwischen den Maueransätzen ß und Y liegende, gleichwie der Gang 2a, sieben Fuss breite Gang, welcher sich durch zwei nebeneinander, an den Winkeln der beiden Nachbarzimmer 2 und 3 gelegene Thüren in diesen öffnen mögte, und vielleicht bestimmt war, die Verbindung zwischen diesen Gemächern und dem durch die Mauer a angezeigten Flügel des Gebäudes herzustellen. Was die Bestimmung des Raumes 5 gewesen ist, sowie, wohin die Mauern x und y und der zwischen ihnen liegende, nur 3’ breite Gang führten, ist schwerlich noch zu entscheiden. Die Annahme, dass 5 ein Vorplatz mit Thüren nach 3 und 6 gewesen sei, liegt allerdings nahe. der Raum 6 scheint wiederum ein heizbares Zimmer von 16’ Durchmesser gewesen zu sein, zu dem die Feuerstelle 5b gehörte, obwohl auch hier der Heizcanal fehlt. Wohin die rechtwinkelig umbiegende Mauer u führte, wie weit der Maueransatz y sich fortsetzte, sowie die Bestimmung des Raumes 6a ist nicht mehr zu bestimmen, da wunderbarer Weise weder die Ausgrabungen von 1839 noch die heurigen innerhalb desselben Mauerwerk gezeigt haben, so dass hier eine Unklarheit des Planes ist.

-

- Wenden wir uns von dem südwestlichsten Winkel des Gebäudes wieder zu dem Gange, von dem aus wir zuerst in dasselbe eingetreten sind (7), so ist der erste in seiner Bedeutung wenigstens ziemlich bestimmbare Complex von Gemächern der mit den Zahlen 10, 11 und 12 bezeichnet, welcher seinen Eingang von 7 oder von 13 aus gehabt haben mag; denn auch 13 scheint ein Gang zu sein, der aber meiner Ansicht nach nicht auf Gemächer, sondern von dem Einfahrtsthor 8 direct auf den inneren Hof 14 führte, und ausserdem Thüren in die rechts an ihm liegenden Gemächer gehabt haben mag. Allein über diesen Hof und seine Umgebung später, wir kehren nach 10, 11 und 12 zurück. Das gemach 10, von 10’ Durchmesser ist der am besten erhaltene, heizbare Raum des ganzen Gebäudes. Der untere Fussboden desselben, 2 Fuss unter der Bodenfläche ist mit Steinplatten belegt, und ganz erhalten, über diesen erheben sich, von der Wand o vorspringend, die Mauertheile o’ und o’’ und zwischen diesen sowohl, wie über den ganzen übrigen Raum zerstreut, stehen die bekannten Thonsäulchen, welche, nach der Höhe der Mauertheile o’ und o’’ zu schliessen, etwa 15-16’’ hoch, den oberen zunächst aus Thonplatten bestehenden Fussboden des Gemaches trugen. In diesem Raum zwischen dem oberen und dem unteren Boden des Gemaches wurde nun aus der Feuerstelle 11 durch den Canal v die Hitze eingeleitet; und zwar setzt sich, ganz entsprechend den von Schmidt a.a.O. gemachten Bemerkungen, der Canal eine Strecke weit unter dem Boden fort, so dass die einströmende Hitze sich nicht alsbald an den Wänden hinzog, sondern mehr in die Mitte des zu erwärmenden Raumes geleitet wurde. In Gemächern, in denen nur eine mässige Wärme erzeugt werden sollte, finden sich, nach Schmidt a.a.O., einige durch die Wände aufsteigende thönerne Röhren, welche die Hitze von unten fortleiteten. Da nun bei unserer Villa, namentlich bei dem heute ausgegrabenen Theilen, die Mauern bis auf die Fundamente fehlen, so konnte sich diese Ausrichtung hier nicht vorfinden, jedoch sind, als in meiner Gegenwart die Erde aus 10 entfernt wurde, sowohl innerhalb des Halbkreises als unmittelbar ausserhalb desselben zerbrochene Thonröhren gefunden worden, so dass augenscheinlich die Einrichtung auch hier vorhanden gewesen ist. - Der Raum 12 erklärt sich als Vorzimmer zu 10 um so leichter, wenn man meiner Annahme, dass 7 der ins Freie führende Gang gewesen ist, beistimmt, da es sodann wünschenswerth war, das geheizte Zimmer 10 durch ein Vorzimmer von der kalten Luft des Ganges 7 zu trennen. Darf ich noch eine Vermuthung wagen, so ist es die, dass 10 sein Licht durch Fenster erhalten hat, welche auf den Raum 14a und 14 hinausführten, also in einem Bogen gegen Süden gelegen und der Sonne von mindestens 9 Uhr bis 3 Uhr ausgesetzt waren. Dies bringt mich auf die Besprechung der eben genannten Räume und des Ganges 13, indem der Leser mir sogleich in bezug auf meine Vermuthung wegen der Fenster von 10 die Existenz der Mauer $ entgegenstellen wird. Mit dieser Mauer und mit diesen Räumen hat es aber folgende Bewandtniss. Als ich am 31. October zuerst in Weingarten war, hatte man den mit e-e bezeichneten Versuchsgraben 2 Fuss tief, also tiefer als irgendwo die Fundamente unter der Bodenfläche liegen, gezogen, ohne anderswo als an den Endpunkten e-e auf Mauerwerk zu stossen. Wohl aber war man sowohl beim Verfolgen der Mauer Q als beim Graben des Versuchsgrabens e-e bei $ auf eine Kalkgrube gestossen, welche zu mörtel nicht verwendeten, weissen Kalk enthält. Hierzu kommt, dass innerhalb des Raumes 14 keinerlei Grab- und Bohrversuch auf Spuren von Mauerwerk geführt hat, ausgenommen dass man später das rund abgeschlossene Zimmer 15 und die Canalrinne 16 aufgedeckt hat. Es ist also 14 ein rings von Mauern und Gemächern umschlossener, etwa 5 [] Ruthen grosser Raum, in welchem sich die Kalkgrube $ findet. Wenn ich nun diesen Raum 14 als den inneren Hof des Hauses bezeichne, der sich so oder ähnlich in allen röm. Wohnhäusern und Villen wiederfindet, so glaube ich dass mir Jedermann beistimmen wird. Von diesem inneren Hof aus empfingen die Zimmer 10 und 15 ihr Licht und auf diesen Hof hinaus mögen die Gemächer 16, 17 und 18 ihren Ausgang gehabt haben. Aber die Mauer #, höre ich fragen, und der Raum 14a? Man erinnere sich, dass 13 der Gang ist, welcher von dem Einfahrtstor 8 nach dem Hofe 14 führt. Mag nun die Weingartener Villa eine villa rustica oder eine Jagdvilla, wie die Fliessemer, gewesen sein, so musste in jedem Falle für das etwa auf dem Hof frei gehende Vieh, in diesem (gemäss der Vermuthung von Schmidt a.a.O. S. 10 für die Fliessemer Villa) für die Jagdhunde oder das in Netzen gefangene, temporär aufzubewahrende Wild der Hof 14 namentlich gegen die Seite des Eingangs gut verwahrt sein. Dies sehen wir aber auf’s Beste erfüllt, wenn wir die Mauer n, welche erst bei tieferen Grabungen, und zwar weniger stark, als die übrigen Mauern zu Tage kam, als eine innere, niedere Abschliessungsmauer mit einer Thür bei n’ betrachten, so dass dann 14a als vorhof sich darstellt. - Ist aber 14 der innere Hof, der nach dem Haupteingang hin durch eine doppelte Thür wohl verwahrt war, so liegt die fernere Vermuthung sehr nahe, dass die Räume 17 und 18, die längst gestreckten des ganzen Gebäudes (18 hat 35’ Länge, 17 ist nicht ganz aufgedeckt, beide Raeume sind 16’ tief), die Viehställe gewesen sind, welche ihren Ausgang auf den inneren Hof hatten. Dass der Canal 16 in diese Räume führt, dürfte meine Annahme eher unterstützen als schwächen. - Die Bestimmung der Räume 19, 20, welche Thüren nach dem wie ich glaube unbedeckten Gang 13 haben mogten, und von daher ebenfalls wohl ihr Licht empfingen, bestimmte anzugeben, dürfte gewagt sein, vielleicht waren sie aber die Zimmer der Knechte oder Sclaven, und hatten eine Thür in die Ställe. Ebenso magich nicht irgend bestimmt über die Räume 21, 22, 23, 24, 25, 26 urteilen, von welchen 21, 22, 25, 26, an dem Gange 7 liegend, auf diesem Ausgänge gehabt haben, und unter einander durch innere Thüren verbunden gewesen sein mögen. Woher 23 und 24 ihr Licht empfingen, weiss ich nicht anzugeben, wenn man nicht einen zweiten Hof zwischen diesen Räumen und den Fortsetzungen der nicht ganz aufgedeckten mauern o und r annehmen will, was keine Wahrscheinlichkeit hat. Vielleicht waren diese Räume dunkel Zimmer, wie sie mehrfach in römischen Gebäuden und auch in der Fliessemer Villa vorkommen, die nur durch hineingebrachte Lampen erhellt wurden. Indem Gemach 27 wiederholt sich die Stellung von Thonsäulchen, auf glatt geplattetem Boden, und das daneben liegende kleine Gemach 27a scheint die dazu gehörige Feuerstelle zu sein, obgleich der verbindende Hitzeleitungscanal nicht deutlich erkennbar aufgedeckt ist. Ob hier in diesem Gemächern 23, 24, 27 und 27a das Bad gewesen ist, wage ich nicht zu entscheiden, die Richtung des ableitenden Canales DD aber, welcher verlängert, auf 27 treffen würde, scheint einigermassen dafür zu sprechen. Der sonst gewöhnlichen Vorrichtungen der römischen Bäder, welche es uns so leicht möglich machen, den ganzen Complex, die Continuität der Zimmer, von dem am stärksten geheizten (calidarium) durch das halbwarme (tepidarium) in das kalte (frigidarium) zu verfolgen, diese Vorrichtungen finden sich hier nicht, und so muss ich die Sache in suspenso lassen.

-

- Leider muss ich dies auch für

den ganzen weiter östlich liegenden Theil der Villa; eine

nähere Bestimmung der Räume 28, 29, 30, 31, 32, 33

dürfte sich schwerlich mit Wahrscheinlichkeit geben lassen.

Aus dem Plane selbst ist es klar, dass hier eine Folge von

Gemächern vorliegt, welche gewiss durch Thüren mit

einander in Verbindung standen; 28, welches den Ausgang

unmittelbar auf dem Theil 7a des Ganges 7 hatte, scheint

Vorzimmer von 29, und das kleine Gemach 9 ist vielleicht als

Schlafgemach zu betrachten, mit dem Zimmer 28 scheint dasselbe

durch eine (die einzige) erkennbare Thür, welche der Plan

angiebt, zusammenzuhängen. Wohin die Mauerstücke n

führten, ist bis jetzt nicht zu ermitteln. Ebenso ist der

Verlauf der Mauer o und derjenigen, welche die kleinen Räume

31, 32, 33 trennen, bisher noch verdeckt, und der ganze Raum E

ist bis jetzt unbestimmbar. Sehr auffallend erscheint es, dass in

dem Terrain F, duch welches namentlich der Versuchsgraben F’,

3 ½ ‘ tief, gezogen wurde, kein Rest von Mauern

gefunden wurde, da doch das Gebäude schon bei d viel weiter

in dieser Richtung vorspringt und wie oben ? 7), erwähnt

noch bedeutend mehr in dieser Richtung ausgedehnt gewesen zu sein

scheint. Jedoch kann eine Unregelmässigkeit im Plan, wie

sie, wenn sich auch in Zukunft auf dem Terrain F Nichts mehr

finden sollte, offenbar vorliegen würde, bei der

Unregelmässigkeit mancher dieser Gebäude, nicht

anstössig erscheinen.

Dies ist so ziemlich Alles, was über die einzelnen Räume und Gemächer sich sagen lässt, bis etwa weitere Ausgrabungen, namentlich im Terrain E und F, sowie in dem Raume 6a (leider unter der Chaussée) und über den Punkt d und den Canal 16 hinaus neue Aufklärung über den inneren Zusammenhang und die Bestimmung der einzelnen Gemächer bringen wird. Auch wird erst dann meine Vermuthung, dass die Mauer d die Hauptfassade bildete, und die Mauer e nur eine partielle äussere Umfassungsmauer oder Einfriedigung sowie endlich dass 8 der Haupteingang des Gebäudes war, entweder bestätigt oder durch eine bessere ersetzt werden können, wenn bei einer Fortsetzung der Ausgrabungen nach Süden hin über d und 16 hinaus, hier etwa ein Eingang sich finden sollte, welcher mehr, als der von mir vermuthete, den Charakter zeigt, den gewöhnlich die auf den inneren Hof führenden Haupteingänge ähnlicher römischer Villen zeigen. -

- Ein Wort aber wird noch über

die Canäle zu sagen sein, welche sich in der Nähe der

Villa finden. Zunächst müssen wir hier den Blick auf

das Terrain westlich von der Villa richten. Der Boden steigt eine

Strecke weit auf den Hügel zu fast unmerklich an, und der

Hügel selbst dacht sich mit sanfter Böschung ab, nach

der Gegend hin, wo die Kirche auf demselben liegt, immer sanfter

abfallend. An dem westlichen Rande der Chaussee ist gerade dem an

der anderen Seite liegenden Hause gegenüber (siehe d. karte

unter Nro 2.) der erste Versuchsgraben über 7’ tief auf

den Hügel zu geführt. Gerade an der beginnenden

Böschung des Hügels, 97 Schritte vom Strassenrand,

stiess man in etwa 7 ½ bis 8 ‘ Tiefe auf einen

Wasserleitungscanal, welcher, aus Bruchstein gebaut, eine

viereckige untere Weite von circa 7 ‘’ hat. Dieser

Canal, wie alle zunächst zu nennenden, hat seinen Fall nach

Norden, er hat in seinem weiteren Verlauf noch nicht verfolgt

werden können, weil der einfallende Frost so bedeutende

Erdarbeiten, bis zu 7 und 8 ‘ Tiefe nicht mehr gestattete.

Der zweite Versuchsgraben (der südliche der beiden auf dem

Plan verzeichneten, bei $ ist etwa 11 Ruthen nördlich von

diesem ersten gezogen worden, und hat ausser zur Entdeckung der

Mauser a auch zu der dreier Wasserleitungscanäle geführt.

Von diesem liegt der Canal C, welcher sich nach B, und über

B hinaus noch 12 ½ Ruthen, schräge gegen den

Strassenzug einfallend hinzieht, und sodann eine Strecke weit

neben der Strasse fortläuft 14), bedeutend höher,

als die beiden anderen, nämlich nur 2 ‘ unter der

Bodenfläche. Es ist ein wenig mächtiges Rohr aus den

Thonschiefer der Gegend gebaut, welches ebenfalls seinen Fall

nach Norden hat. Wenig weiter ins Land hinein liegen nun dicht

neben einander, aber in verschiedenem Niveau unter der

Bodenfläche die beiden Canäle G und H, und zwar G stark

6’, H gut 7’ unter der Bodenfläche, also rep. 4

und 5’ tiefer als der Canal C, B, 15). Aber nicht

allein in ihrem Nieveauverhältnisse sind beide Canäle G

und H verschieden, sondern auch in ihrer Constuction, indem G aus

Ziegelplatten erbaut, ein mehr breites als tiefes viereckiges

Rohr mit geneigten Wänden bildet, während H aus

Bruchstein erbaut und mit Platten aus dem Kalksinter der

grossen Wasserleitung oben am Hügel gedeckt, geringere

Breite bei grösserer Tiefe zeigt, und einen Bodensatz von

braunkohlehaltigem, schwarzen Schlamm niedergeschlagen hat. Die

Fortsetzung dieser parallel laufenden Canäle ist bisher

nicht bekannt, indem der folgende Versuchsgraben nicht tief genug

gestochen ist, um auf dieselben zu stossen, während leider

der zuerst erwähnte Graben weder in meiner noch sonst eines

Sachkundigen Anwesenheit gemacht wurde, so dass immerhin eine

entfernte Möglichkeit vorhanden ist, dass der Verlauf der

beiden Canäle G und H südlich in diesem Graben durch

Unvorsichtigkeit der Arbeiter zerstört ist, obwohl dieselben

das Gegentheil auf’s Bestimmteste versichern. Mit dem zuerst

genannten Canal scheinen sie aber offenbar nicht in Verbindung zu

stehen, dann weder ist die Neigung des ersten Canals gegen die

Strasse so gross, dass seine Verlängerung auf G oder H

treffen könnte, noch kann man annehmen, dass er in einem so

scharfen Winckel wie dies nöthig wäre, zwischen dem 1.

und 2. Versuchsgraben gebogen sei, noch endlich stimmt das

Material weder von G noch von H mit dem material jenes überein,

indem wie gesagt G von Ziegeln erbaut, H aber mit

Kalksinterplatten gedeckt ist. -

Rechtswinkelig gegen den Zug der bisher genannten Canäle fällt nun der Canal 16 ein, dessen etwaige Verbindung mit den Canälen der anderen Seite aufzufinden durch die zwischenliegende Chaussée sehr erschwert wird. Dieser Canal, dessen Senkung nach dem Inneren der Villa bereits erwähnt ist, ist aus rothem Sandstein der Zülpicher Formation gebaut und mit demselben Material gedeckt gewesen, welches aber der Art verwittert ist, dass es als Sand und leicht in der Hand zerreibbare Brocken von Stein theils im Rohre liegt, theils mit dem übrigen bedeckenden Boden weggeschaufelt ist. -

- Leichter als die Verbindung dieses Canals mit den jenseits der Strasse liegenden lässt sich diejenige des nach aussen geneigten Canales D-D mit dem Canal B-C erkennen, der dem derselbe wesentlich auf die Stelle hinführt, wo der Canal B-C in seiner Fortsetzung gemäss dem mir vorliegenden Plan von 1839, einen stumpfen Winckel macht und neben der Strasse hinläuft. Auf die Frage, ob man 1839 die Einmündung der einen Leitung in die andere gefunden hat (was übrigens für meine Annahme nicht nothwendig ist), kann ich keine Antwort geben, da die Berichte unsicher sind, und der Plan keine Abzweigung angibt. Eine Verbindung des Canales 16 mit D, die an und für sich wahrscheinlich ist, hat innerhalb des Gebäudes bisher nicht aufgefunden.

-

Nachdem wir so die römische Villa in Rücksicht auf bauliche Anlage im Einzelnen und im Ganzen betrachtet haben, müssen noch die Ornamente erwähnt werden, welche in ihren Trümmern gefunden sind. Das Mauerwerk selbst besteht aus Bruchstein der dortigen Gegend, welcher, in unregelmässige Stücke zerklüftet, und durch Mörtel verbunden, die Fundamente bildet. Wie die eigentlichen Mauern des Gebäudes construirt gewesen und ob dieselben sich etwa durch grössere Regelmässigkeit von den Fundamenten unterschieden, wie zu vermuthen ist, kann mit Gewissheit nicht beantwortet werden.

Von der Bekleidung des Mauerwerkes haben sich nur sehr vereinzelte Spuren und zwar begreiflicher Weise sehr geringe Reste gefunden; an der südlichen Mauer von 25 fand ich noch Theile von Stuccobekleidung, welche in den gewöhnlichen 3 Lagen (Schmidt a.a.O. S. 19) die Wand überzog, zu unterst am Mauerwerk mit grobem, sodann mit feinem Sand gemischt, so dass die innere Fläche polirt werden konnte. Der Bewurf ist hier braunroth (s.g. pompeianisch roth) gefärbt und zeigt unten eine horizontale, mattgelbe Linie, die gewöhnlichste Färbung der römischen Wände. In anderen Gemächern, so den benachbarten 16 und 26 waren die Reste so gering, dass ich nichts Näheres über dieselben zu sagen wagen. Uebrigens sind Stücke verschieden (roth, bläulich, grünlich) gefärbten Bewurfs in mehren Gemächern im Schutt gefunden.

Interessanter aber als die Bekleidung der Wände mit diesem ganz gewöhnlichen Kalkmörtel ist die Thatsache, dass man an verschiedenen Stellen des Gebäudes verschiedene Sorten von Stein gefunden hat, welche entweder zu Platten geschliffen und an der einen Seite fein polirt, oder als Leisten mit Viertelsstab oder Hohlkehle ausgearbeitet, oder an vor springende Leiste an der einen Schmalseite sorgfältig rund abgeschliffen und noch in einigen anderen Formen in grosser Zahl vorhanden warn 16). Ueber die Gemächer, welche mit diesem reichen Schmuck als Wandbekleidung versehen waren, kann ich folgende Notizen bringen. Frau Mertens-Schaffhausen, welche 1839 in Gesellschaft des Herrn von Stxxxbüchel bei den Ausgrabungen zugegen war, schreibt mir auf meine Anfrage: “1839 fanden sich ausser dem Mosaikboden in dem grösseren Gemache (2) verschiedene schöne Marmorfragmente als Wandbekleidung, deren einige man in meiner Gegenwart von der noch etwa 3 ½ ‘ hoch stehenden Zimmerwand ablöste” .... “Es fanden sich eine Menge Ziegelplatten (in anderen Räumen), ausserdem Münzen, auch silberne; bronzene Nägel und eine Anzahl Fragmente von Bronze- und Thongegenständen”, über deren Verbleib ich keine Nachricht habe. Ausser in dem Raume 2 sind diese bearbeiteten und polirten Steine in meiner Gegenwart besonders in dem aus 10 ausgeworfenen Grund gefunden, und ebenso in der Erde, welche man später von den Mauern von 15 abwarf.

Ueber die Gesteinsarten verdanke ich meinem Collegen, Hrn. Dr. Wessel, folgende Bestimmungen. Ein schwärzlich grauer Stein, als vorspringende Leiste bearbeitet, ist schwarzer, Bitumen haltender Kalkstein mit zahlreichen Thierresten, wahrscheinlich devonischer Kalkstein aus der Eifel. Eine dünne röthliche Platte mit starken weissen Adern, an deren einer Fläche man deutlich die Züge des bearbeitenden Eisens (der Steinsäge) sieht, während die andere auf’s Feinste polirt erscheint, ist Marmor von ziemlich geringer Qualität, jedenfalls aus näherer Umgegend; an der Lahn bei Diez in sehr ähnlicher Qualität noch heute gebrochen. Ein Stück einer ganz ähnlich bearbeiteten aber dickeren Platte ist von Kalkspath, wahrscheinlich aus Gängen inder Eifel gewonnen. Interessant ist ein als Viertelsstab mit vorspringender viereckiger Leiste bearbeitetes Stück hochrothen, sehr feinkörnigen Marmors, von gewissen Varietäten des bunten (rothen) Sandsteines durch das Auge kaum zu unterscheiden, jedoch fast reiner kohlensaurer Kalk; sehr gutes Material von ungewissem Fundort; ein durch 2 Kehlungen als Friestheil kenntliches Stück weissen Marmors von grobem Salzkorn, ist von ungewisser Herkunft, jedoch gewiss nicht aus näherer Umgebung. Endlich ist ein Plattenfragment, genau wieder wie der röthliche Marmor und der Kalkspath bearbeitet: Diorit (Grünstein), wie er an vielen Orten Deutschlands gebrochen wird (z.B. an der Lahn bei Dillenburg), sehr hart und schwer zu bearbeiten, aber ganz vorzüglich schön polirt.

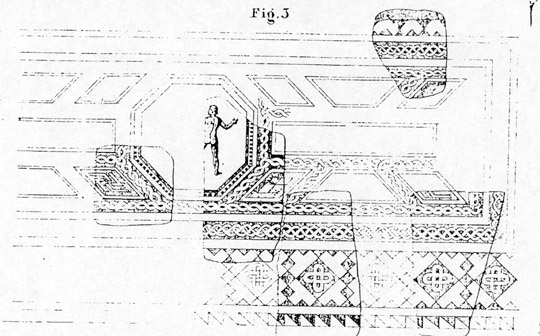

Von noch grösserem

antiquarischem Interesse ist nun der Mosaikboden des Gemaches 2,

dessen Reste ich auf der Tafel unter Nro. 3. habe zeichnen lassen.

Diese Reste bestehen aus 4 Stücken, welche Ornament, und

einem fünften, welches ausser Ornament in einem Mittelfelde

eine nackte, männliche Figur von jungendlichem Alter in

Hinteransicht zeigt. Diese 5 Stücke haben zusammen etwa 32 []

Fuss Fläche, da sie aber so beschaffen sind, dass man ihre

gegenseitige Lage wie sie in die Zeichnung angiebt, mit Sicherheit

erkennen kann, so ergiebt sich aus der Zusammensetzung und der

Ergänzung der fehlenden Theile ein Gesammtflächeninhalt

von circa 24’ Länge und 11’ Breite, während

das Gemach 27 x 28 Fuss gross war.

Der sonach übrig

bleibende Raum wird durch eine Fortsetzung des einfarbig grauen

Randes bis an die Wände, ähnlich wie in mehren Gemächern

der Fliessener Villa (Schmidt a.a.O. S.25.), ausgefüllt

gewesen sein.

Im Bezug zunächst auf die Technik dieses Mosaikfussbodens ist zu bemerken, dass das Material durchgehend aus gefärbten Thonwürfelchen von nicht ganz ½ ‘’ Flächendurchmesser besteht, welche nicht unmittelbar neben einander in den Stück oder Gyps der Unterlage eingesetzt sind, so dass, namentlich an den aus gradlinigen Würfelchen bestehendes rundlinigen Ornamenten, zwischen den einzelnen Würfeln Ritzen und Spältchen sich finden, welche die Schönheit der ganzen Arbeit nicht wenig beeinträchtigen. Nur bei der Darstellung des Menschen im Mittelfelde sind ausser den ganzen Würfeln durchschlagene, also keilförmige Würfel zur Anwendung gebracht, wodurch es allein möglich geworden, die starken runden Biegungen am Bein, am Arm, an der Schulter und am Kopfe ohne allzu grosse Flecken darzustellen. Von Farben lassen sich im Ganzen 6 nachweisen, nämlich ausser der grau-gelblichen Färbung des Grundes, in den Ornamenten: Braunroht, röthliches Gelb, Weiss und Schwarz, welche in der genannten Reihenfolge von aussen nach innen angebracht sind. Zur Darstellung des menschlichen Körpers ist hauptsächlich das rötliche Gelb der Ornamente verwendet, die Hauptschatten sind mit einer anderen Nuance von Roth, als die der Ornamente gearbeitet und von derselben ist auch der Schlagschatten in den Grund eingefügt. Von den Ornamenten finden wir das einfach umschlungene Band welches den inneren Rahmen der Mittelfelder bildet, unter den Fliessemer Mosaiken auf Taf. 3,4, und 5 wieder, jedoch anders gefärbt, ausserdem auf Taf. 4 in zum Theil anderer Anwendung; das ausserhalb dieses umschlungenen Bandes liegende Durchsteckungsornament 17) kehrt unter den Fliessemer Ornamenten in doppelter Verflechtung sehr reich auf Taf. 2 ausserdem auf Taf. 6; die kleinen isolirten, durchschlungenen Ornamente finden wir dort ganz ähnlich auf Taf. 2, 5 un 6 wieder. - Sehr schwer dürfte es sein, über die Bedeutung der menschlichen Figur des Mittelfeldes ein sicheres Urteil zu fällen. Dass dieselbe nicht mythologisch erklärt werden könne, halte ich für feststehend, ob aber in ihr ein Gladiator dargestellt sei, wie gemeinhin angenommen wird, scheint mir durchaus zweifelhaft auch wüsste ich in der That nicht, wie die Darstellung von Gladiatoren in diese in friedlicher Einsamkeit belegene Villa kommen sollte; denn die im bekannten: panem et Circense sich aussprechende, leidenschaftliche Liebhaberei des römischen Plebs, werden wir schwerlich nur ohne Weiteres auf den reichen Besitzer dieses ländlichen Hauses übertragen dürfen, dass wir aus ihr es erklären, er habe sich auch hier an städtischen Freuden wenigstens bildlich erinnern wollen. Conjecturen und Hypothesen zur Erklärung dieser fragmentirten Figur könnte man zur Noth ein Dutzend machen, aber ich halte das für müssig und für Zeitverlust. - Im Ganzen ist der Mosaikboden unserer Villa nicht so reich wie die Mosaike von Fliessem, jedoch wird Jedermann eine geschmackvolle Anordnung des Ornaments in diesen von verschieden geschlungenen Bändern eingefassten Feldern, welche von einem kräftigen Gesamtrahmen zusammengehalten werden, erkennen.

Zwei Fragen bleiben uns noch zu beantworten übrig, nämlich die über die Bestimmung der Villa und die über ihre Zeit. Für die Beantwortung der ersteren haben wir zwar wenige Anhaltspunkte. Wenn Schmidt (a.a.O.S. 10.) aus der Beschaffenheit der Umgegend von Fliessem schloss, dass die dortige Villa schwerlich dem Landbau bestimmt war, so kann aus der Umgegend von Weingarten eher das Gegentheil gefolgert werden. Die heutige Cultur des Bodens ist freilich durchaus nicht massgebend, aber die Beschaffenheit des von der Erft und von mehren kleinen Bächen durchflossenen, also wasserreichen, Terrains lässt dasselbe als für Landwirthschaft durchaus geeignet erscheinen. Zum Zwecke dieser mag unsere Villa erbaut sein, die also eine recht eigentliche Villa rustica gewesen wäre; dass übrigens mit dem Landbau in der vor etwa 1500 Jahren wohl besser, als in der Gegenwart, mit Waldungen bestandenen Gegend auch Jagd verknüpft gewesen sein mag, wer möchte es leugnen? Dass Tolbiacum den Landbau eifrig betrieben hat, scheint aus den im Eingang dieser Zeilen angeführten zahlreichen Matronensteinen hervorzugehen, und zum Bereiche von Tolbiacum werden wir doch die Weingartener Villa wohl rechnen müssen. Auch die nahe gelegene Villa bei Haus Zieven scheint eher darauf hinzudeuten, dass mehr als ein Bürger von Zülpich in diese Gegenden hinaus den Landbau der Stadt verpflanzte, als dass mehre Junker sich hier Jagdschlösser gebaut haben. Jedoch will ich besonders hierüber dem eignen Urteil keines meiner Leser vorgreifen.

Auch in Bezug auf die Zeit der

Erbauung unserer Villa wird sich wenig Bestimmtes sagen lassen.

Schmidt nimmt (a.a.O.S. 32) für die Erbauung der Villa

bei Fliessem die Zeit des grössten Flores des römischen

Trier in Anspruch, also die zeit Constantins, welche ihm ausserdem

aus der Form eines dort gefundenen Capitells (Taf. I.B.), sowie

aus den Profilen der Ausladungen eines Karnieses (Taf. I.A.) und

aus einigen Säulenfüssen (Taf. I.C.D.) annehmbar

scheint. Wir haben weder Säulencapitelle noch Basen, noch

charakteristisch ausladende Karniese; nur jene Ornamente des

Mosaiks bieten vielleicht einen schwachen Anhalt; diese stimmen,

wie wir gesehen haben, in allen charakteristischen Formen mit den

Ornamenten von Fliessem überein. Ein Umstand scheint

einen historischen Anhalt zu gewähren, ich sage: scheint,

denn bei näherer Untersuchung stellt sich soviel

Unbestimmbares und Ungewisses heraus, dass aller Halt sich

verliert. Dieser Umstand ist die Deckung des einen

Wasserleitungscanals mit Kalksinterplatten aus der grossen

römischen Wasserleitung am nordwestlichen Hügel. Da aber

die Geschichte dieser Wasserleitung noch dunkel ist, da wir ferner

nicht wissen können, ob jene Sinterplatten aus der zerstörten

Leitung oder von einer etwaigen Reinigung derselben stammen, da es

ebenfalls nicht auszumachen ist, wie lange nach Erbauung der

grossen Leitung der Kalksinter bis zu der Mächtigkeit dieser

Platten angewachsen sein kann, ehe wir die Quelle kennen, deren

Wasser im Rohre der Leitung diesen Sinter niederschlug, und

endlich, da wir bisher nicht einmal darüber urteilen können,

in welchem Zusammenhang oder Nichtzusammenhang die vielen Canäle

bei Weingarten mit der Villa standen: so ist es klaar, dass auch

durch den erwähnten Umstand Nichts für eine

Zeitbestimmung gewonnen wird. Dass übrigens die Weingartener

Villa so wie die Fliessemer in der Zeit des höchsten Flores

der Römerherrschaft am Rhein entstanden sein muss, geht schon

aus der Ueppigkeit hervor, welche in einer Bekleidung der

Zimmerwände mit verschiedenfarbigen, mehrfach sehr schwer zu

bearbeitenden Steinplatten liegt.

Schliesslich kann ich

nicht umhin, meine Leser einigermassen um Entschuldigung zu

bitten, dass ich mir für dieses Festprogramm einen Gegenstand

gewählt habe, über den ich im Ganzen so wenig

Abschliessendes und Endgiltiges sagen konnte. Zu meiner

Entschuldigung aber glaube ich darauf hinweisen zu dürfen,

dass die Lockung gross ist, einen unmittelbar vorher gemachten,

bedeutenden, antiquarischen Fund als der Erste bei festlicher

Gelegenheit, bei welcher die Gemüther fröhlich, also

milde gestimmt sind, zu besprechen. Mögte es unserer, für

die Wissenschaften so vielfach thätigen Regierung gefallen,

die nöthigen, nicht bedeutenden Mittel zur consequenten

Fortsetzung und Beendigung der Ausgrabungen nicht allein in

Weingarten, sondern in der ganzen, so vielfach antiquarisch

wichtigen Gegend anzuweisen. Mag dann aus ferneren Funden eine

Bestätigung, oder mag eine Widerlegung der hier vorgetragenen

Ansichten sich ergeben. Niemand wird sich der neuen gewonnenen

Resultate herzlicher und aufrichtiger freuen, als ich.

Bonn,

28. November 1851.

Overbeck

Vergl. meinen Katalog des königl. Rhein. Mus. Vaterländ. Alterth. I Nro. 129, 131, 132, 138, 139, 150, 154, 124, 127, 149, (dieser Stein ist aus Embcken bei Zülpich); 134, 131 und 148

Die Steine, aus welchen die Kirche aufgebaut ist, sind von dort in der Gegend brechendem Thonschiefer, die im Rede stehenden Steine aber, genau länglich viereckig behauen, sind von demselben röthlichen (bunten) Sandstein der Zülpicher Formation, aus dem die Zülpicher und Rhederer Denkmäler bestehen.

Verg. die königl. preussi. Generalstabskarte.

Ueber die Wasserleitungscanäle siehe unten Seite 12. f

Dies beruht auf glaubwürdiger, mündlcher Mittheilung. - Wenn wir hierdurch an den bekannten römischen Spruch: „quod non fercerunt barbari fecerunt barbari federunt Barberini“ lebhaft erinnert werden, so können wir doch zugleich aus dieser Thatsache lernen, dass nicht eben ein solches Mass von Barbarei dazu erforderlich ist, wie man gemeinhin annimmt, um ein Verfahren zu motiviren, welches die Reste des Alterthums den Bedürfnissen der Gegenwart weichen heisst.

Vergl Car. Schmidt, die röm. Jagdvilla zu Fliessem, in seinen Baudenkmälern Triers, IV. Liexxxxung

Verg. Den Croquis der Gegend unter Nro. 2. der Tafel

Die Fliessemer Villa hat 201x200' Frontenlänge; siehe Schmidt a.a.O.S.10

Wie wichtig namentlich die Kenntniss der Höhe der Fussböden ist, ersieht man deutlich aus der schönen Arbeit von Schmidt, dem es oft allein durch den Umstand, dass alle relativen Höhen der Böden offen vorlagen, möglich geworden, manche Gemächer zu bestimmen.

Der Raum 7a konnte in dieser Beziehung nicht untersucht werden, weil er hoch mit von allen Seiten aufgeschütteter Erde bedeckt ist.

Dieses Mauerstück, sowiet dasselbe auf dem Plane doppelt schraffirt erscheint, ist bei beiden Ausgrabungen, 1839 und 1851 gefunden.

Alles, was ich über Thüren und Fenster sage, beruht nur auf Vermuthung, da die Mauern, welche ich selbst sah und aufnahm, nur Fundamente sind, und in dem Plan der früheren Ausgrabungen welche die Mauern etwas höher gefunden haben sollen, keine Andeutung von Fenstern und Thüren sich findet.

Verg. Schmidt a.a.O.S.23. Ueber die Heizmethode der Fiessemer Villa, welche sich ganz ebenso in allen röm. Gebäuden von Trier und Umgegend und auch in unserer Villa wiederholt, verg. Schmidt a.a.O.S.21 ff.

Diese letzteren Theile sind bei der früheren Ausgrabung weiter als bei der jetzigen aufgedeckt.

Verg. den Durchschnitt Fig. 5. auf der Tafel.

Eine Collection besitzt die Frau Mertens geb. Schaffhausen, eine andere, von mindestens (20? - 30? - 50?) Stücken, liegt bei dem Herrn Bürgermeister in Weingarten; einige Probestücke habe ich mir erworben.

- Geflochten, ähnlich wie das Ornamentschema der Torenspire (?)

- Anmerkung

Wegen schlechter Vorlage sind Übertragungs- und Auslassungsfehler möglich.

Übernahme der Rechtschreibung von 1851.

Einfügung von Platzhaltern für nicht lesbare oder nicht darstellbare Zeichen = &, $, x, y, (?) (xx) (?-?), Abkürzungssynonyme griechischer durch lateinische Buchstaben und durch Sonderzeichen.

Zeichnungen und Skizzen sind eventuell unvollständig.

Korrekturen und Hinweise erbeten.

Sammlung: R.K.

Edition: H.K.

*) Zu den beiden Mosaiken siehe auch Parlasca, Klaus, „Die römischen Mosaiken in Deutschland, Band 23, Berlin 1959